作業療法学科ブログ

2016年12月22日 (木)

今年も残すところ10日を切ってきました。

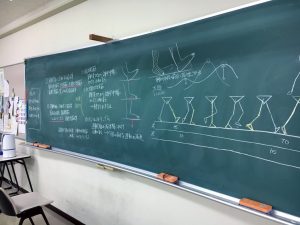

作業療法学科1年生は授業後、レポートを仕上げるため自主学習をしていました。

黒板にまとめ、知識をクラスで共有し、レポートにまとめるみたいです。

内容は「歩行分析」。

簡単に言ってしまえば「歩いている時、どこの筋肉がいつ活躍し、どこの関節が動いているか」の分析です。

知識を黒板に書き出し、みんなで話し合っていました。

入学式からわずか8ヶ月。

成長を感じる今日この頃です。

作業療法学科 廣瀬 武

介護福祉学科ブログ

2016年12月16日 (金)

10代から40代まで幅広い年齢層の介護福祉学科1年生。

先日、ユースホステルを利用して1泊2日の京都合宿に行ってきました。

この合宿のお題は「2日間仲間と共に楽しく過ごすこと」。

みんなで話し合いを重ねたプランは、

歴史や文化に触れたり、

世界遺産を巡ったり、

京都でしか味わえない贅沢グルメを堪能したり、

風情を味わったり…

スイーツもしっかり楽しみました!

サンビレッジ国際医療福祉専門学校では、こんな楽しい体験をもとに、対人関係やコミュニケーションスキルに磨きをかけています。

作業療法学科ブログ

2016年12月16日 (金)

12/16に池田小学校5年生の皆さんが、作業療法士と言語聴覚士の仕事や福祉用具などを勉強するためにサンビ校へ来られました。

雪がちらつく中、元気に歩いて来てくれました。

ようこそサンビ校へ♪

皆さん熱心です。

車椅子にいろんな種類がある、自助具には食事以外の物もある。などなど熱心にお話を聞いてくれていました。

なな、なんと、ボタンかけの自助具、ボタンエイドを知っているお子さんもいました!

本当に将来が楽しみです。

作業療法士になるための勉強内容も熱心に聞いていただけました。

解剖学や運動学もあるのですよ~。

既に上腕二頭筋を知っているお子さんも…。

作業療法体験では革細工でしおり作りを体験して頂きました。

「楽しくリハビリできるっていいな~」

そうなんです、それが作業療法の良いところですよ!

言語聴覚学科では、音が聞こえる仕組みと、様々コミュニケーションの取り方を体験しました。

人は耳から入ってくる音だけではなく、骨を通じて音を聞くことも出来るということを体感して頂きました。

音叉という道具を耳の後ろの骨にあてると・・・

「すごーい!聞こえた!!」

と方々から楽しそうな声が聞こえました。

コミュニケーション方法の体験では

ペアの子が伝えたい言葉を、「はい」 か 「いいえ」 で答えられる質問をして、聞き出してみよう!という体験をしました。

伝える側は、声を発することはできない設定なので、悪戦苦闘!

「それは食べられますか?」

「それは家の中にありますか?」など、みんな頭をひねって質問していました。

中には、「それは4文字ですか?」など、鋭い質問をするお子さんも!

発想力の豊かさに、こちらが驚かされました。

普段当たり前のように発している言葉ですが、いざ使えないとなると、ひとつの単語でさえ伝えるのに苦労します。

そのもどかしさを少しでも軽減するのが、言語聴覚士のお仕事です。

伝わったときの喜びを通して、言葉やコミュニケーションの大切さを実感してもらえたかなと思います。

作業療法学科 廣瀬 武

言語聴覚学科 板津 有香子

お知らせ

2016年12月16日 (金)

岐阜県介護情報ポータルサイト「ぎふkaiGO!」に掲載!!

介護職を学ぶ学生として、2名がコメントしていますので一度覗いてみてください。

言語聴覚学科ブログ

2016年12月09日 (金)

10月28日から週一回、6週間かけて行われてきた“ふれあいタイム”も先日、フィナーレを迎えました。

ふれあいを辞書で検索すると「親しく交わる」「心と心を通わせる」とあります。

まさに、この実習の目的は”コミュニケーションを楽しみ、利用者さんとふれあうこと”なんですよね。

この実習を通して利用者さんと時間を共に過ごしながらじっくり関わることの大切さを学びました。

始めは、コミュニケーションが上手くとれず、不安そうだった学生も回を重ねるごとに笑顔と自信がみられるようになりました。

最終日に利用者さんから嬉しそうに「こんな楽しい経験初めてだわ!」と声をかけられ、学生・教員は感無量でした。

そして、またひとつ成長させてもらいました。感謝。

言語聴覚学科 教員 森晃雄